Jaurès : de la réalité à l’idéologie

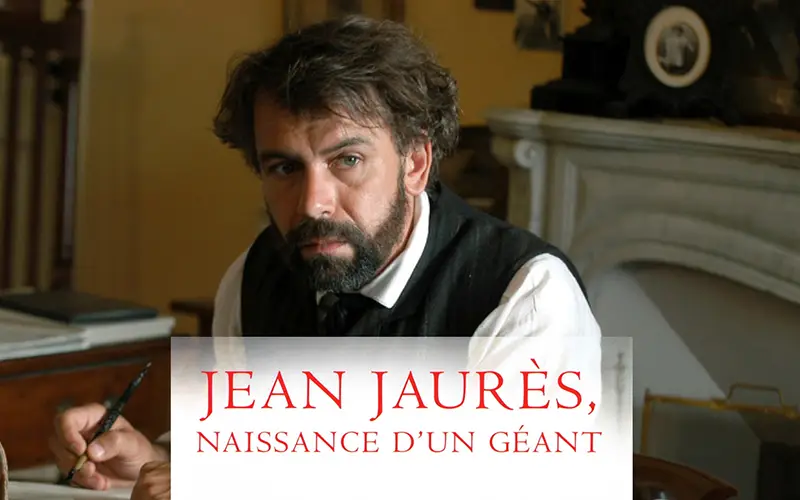

Jaurès, la naissance d’un géant, document ou fiction ? Programmé sur France 2 à l’occasion du centenaire de la fondation de la S.F.I.O. en 1905 au congrès du Globe, il entend revisiter un personnage public doté d’une forte valeur ajoutée symbolique, Jaurès. Et rencontre un autre mythe, Carmaux, que François Mitterrand sut habilement réactiver pour ses deux campagnes électorales de 1981 et de 1988.

L’épisode choisi : la grande grève des mineurs de Carmaux de 1892, en réaction au licenciement de Jean-Baptiste Calvignac, ouvrier ajusteur à la mine tout fraîchement élu maire socialiste et conseiller d’arrondissement. Après plusieurs semaines d’une lutte au retentissement national, l’arbitrage imposé par le président du Conseil au marquis de Solages, administrateur de la mine et député de la circonscription, provoque sa démission. Qui sera le représentant des mineurs ? Non sans hésitations, fidèlement évoquées, moyennant son acceptation du programme de Marseille du Parti ouvrier français, un compromis se fait sur la personne de Jaurès, le seul à pouvoir rallier sur son nom la grande majorité des républicains dans une circonscription où les cantons ruraux pèsent autant que le centre minier. « M. Jaurès n’est pas le candidat que nous aurions rêvé», écrit La Voix des Travailleurs. Mais le réalisme l’emporte sur la rhétorique révolutionnaire. Jaurès accepte et se rend à Carmaux le 4 décembre.

Déjà député du Tarn de 1885 à 1889, après son échec électoral, Jaurès a retrouvé son poste de chargé de cours à la faculté des lettres de Toulouse. Conseiller municipal et adjoint au maire de la ville, il s’est déjà fait remarquer comme propagandiste du socialisme dans les colonnes de La Dépêche de Toulouse.

Percutantes, les premières images du téléfilm qui le situent à Carmaux pendant la grève ! S’interposant physiquement dans les rues de la ville entre les mineurs et la troupe à cheval, il est violemment projeté à terre et se redresse hagard, la tête ensanglantée. Sonné d’entrée, le téléspectateur s’en relèvera-t-il ?

En cure au mois d’août à la Bourboule, lorsque la grève éclate, ce n’est qu’à son retour que Jaurès prend fait et cause pour les grévistes, mais en expliquant pourquoi, malgré les demandes pressantes des mineurs lors de la grève précédente, il ne se rendra pas à Carmaux, « au risque de les affliger et de les blesser ». Pour ne pas être accusé d’« exploiter et d’aigrir le dissentiment dans un intérêt électoral », alors même qu’il accuse le marquis de Solages de se servir de l’embauche à la mine comme monnaie d’échange électorale.

Dénonçant les manœuvres du baron Reille, président du Conseil d’administration, et de son gendre et « comparse » le marquis, Jaurès cherche à gagner à la cause des mineurs les républicains « modérés » qui penchent du côté de l’ordre républicain et du droit de tout propriétaire à jouir librement des revenus de son capital, annonçant que son combat n’est « même pas un combat socialiste », mais une lutte pour la défense du suffrage universel contre le pouvoir absolu des patrons. Sans jamais lésiner sur son soutien : onze articles successifs à la une ! Dénonçant le caractère politique du licenciement de Calvignac et accusant la Compagnie d’avoir provoqué la grève, il proteste contre les emprisonnements de grévistes par le gouvernement et les poursuites judiciaires contre eux, menace les actionnaires des mines du retrait de la concession accordée par l’État, appelle à la solidarité financière et souligne le caractère exemplaire du conflit. Difficile de faire de son engagement passionnément républicain le prodrome du congrès d’unification socialiste de 1905 !

Comme en bien des cas, la réalité dépasse la fiction. Déjà socialiste de pensée et de cœur, on fait « monter » Jaurès à Paris pour les besoins du scénario. Intervenir auprès de Ferry, tout récent président du Sénat, qui sort à peine d’une période de graves difficultés et de disgrâce et qui n’a plus les meilleurs atouts en main. Rencontrer Bergson, alors que la thèse qu’il vient tout juste de soutenir contient la plus sévère des critiques des Données immédiates de la conscience. Postuler à la Sorbonne, alors que ce n’est qu’après des périodes d’interruption parlementaire forcées qu’il se retournera vers l’université. Quatre mots d’occitan, mais dans la bouche du cocher. Sans parler ni de l’accent Jaurès, parfaitement bilingue et qui ne parlait pas occitan qu’avec les mineurs, ni de celui de Calvignac qui apprit le français sur les bancs de l’école.

Un portrait de Karl Marx sur la cheminée de Bessoulet, la propriété de sa femme, un Jaurès fêtant sa victoire au milieu des mineurs, le poing levé, chantant l’Internationale qui venait à peine d’être mise en musique et qui ne devint que tardivement l’hymne révolutionnaire — et non la Carmagnole, comme ce fut le cas. Après quarante-cinq ans de marxisation ininterrompue de Jaurès de la part des universitaires de la Société d’Études Jaurésienne et de Madeleine Rebérioux qui, dans le plus pur style du réalisme socialiste soviétique, présentait 1892 à Carmaux comme « les noces de Jaurès et du prolétariat », faut-il s’étonner de cette reconstruction mythique ?

« Pour moi, La Réalité du monde sensible, c’est Carmaux » fait-on dire à Jaurès. Que l’on se rassure, Jaurès n’a pas sacrifié en 1892 sa pensée philosophique sur l’autel du prolétariat et de la pensée prolétarienne. Quant au sang et aux larmes, à l’idéal socialiste et aux menaces physiques à son encontre, il y avait, à la libre disposition des scénaristes, trois ans plus tard, la grève des verriers et l’épopée de la Verrerie ouvrière. Cela aurait évité de réécrire l’histoire.

La dernière séquence nous projette sans transition en 1905 et vers les lendemains qui chantent. 1914 n’est pas loin, mais il faut bien respecter le cahier des charges ! Un véritable scoop : Rosa Luxembourg, leader de la social-démocratie allemande, assise à la droite de Jaurès dans un meeting de préparation du Congrès à Carmaux. Pas la moindre allusion au contexte international qui fut déterminant pour la réalisation de l’unité socialiste française. Au Congrès d’Amsterdam de 1904, outre la condamnation de toute participation socialiste à un gouvernement bourgeois, c’est l’unité du mouvement socialiste international qui est à l’ordre du jour. Plutôt que de critiquer leurs camarades allemands sur leur compromis avec l’Empire, que les représentants des deux principaux partis français, le Parti socialiste de France de Jules Guesde et le Parti socialiste français de Jaurès, qui se voient reprocher leurs luttes fratricides, commencent par faire taire leurs divergences et par réaliser leur union ! Leur feuille de route est tracée.

Si le « ministérialisme » de Jaurès se trouve condamné au profit de la ligne intransigeante de Guesde, il lui reste une carte à jouer, celle de l’union. Sous l’œil de Kausky, de Bebel, et de la social-démocratie allemande, le congrès du Globe de 1905 en sera la réalisation. Même s’il est loin de mettre fin à toutes les rivalités.

Jòrdi BLANC

éditeur et présentateur

du Cours de Philosophie de Jaurès,

www.vent-terral.com, 2005.